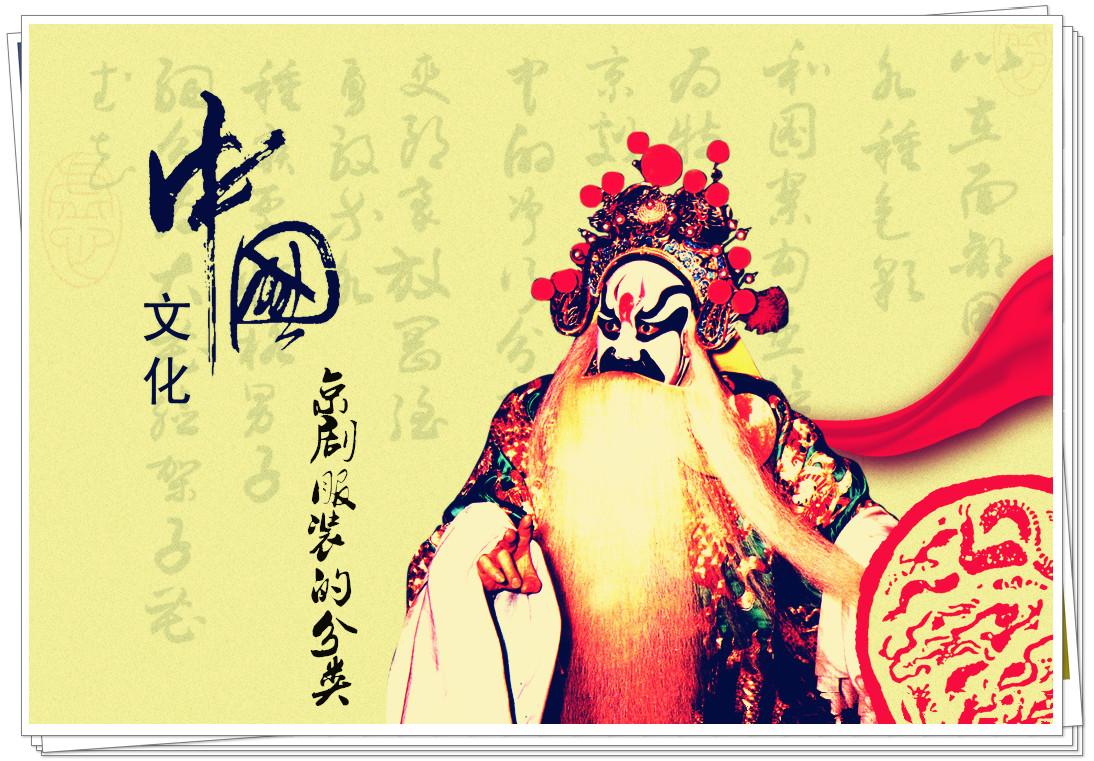

京剧艺术在台湾的发展历程

剧艺术在台湾的发展历程可以分为几个重要的阶段,每个阶段都体现了台湾在特定历史背景下对京剧艺术的传承、保护和创新。[详细]

国粹网全新上线,弘扬传统文化,助力行业发展

2024年4月7日 – 致力于传播传统文化的网站 www.guocui61.com宣布重新上线,以全新的面貌和更加丰富的功能为用户提供优质服务。[详细]

2024-04-07 16:33 分类:大戏楼-

-

梅派传人•北戏教授:多节京剧公开课,精彩不容错过!

梅派传人•北戏教授:多节京剧公开课,精彩不容错过!梅派传人•北戏教授:多节京剧公开课,精彩不容错过![详细]

梅派传人•北戏教授:多节京剧公开课,精彩不容错过!

梅派传人•北戏教授:多节京剧公开课,精彩不容错过!梅派传人•北戏教授:多节京剧公开课,精彩不容错过![详细]

-

戏曲进校园普及讲座京剧体验活动方案(依据各校具体情况而定)

戏曲进校园全案服务介绍:每次戏曲进校园活动包含30分钟以上的讲座,30分钟以上的的带妆折子戏欣赏,15分钟以上的的互动体验,京剧化妆体验,可以根据校园文化进行原创剧目的创作(另外收费)。[详细]

国粹网全新上线,弘扬传统文化,助力行业发展

2024年4月7日 – 致力于传播传统文化的网站 www.guocui61.com宣布重新上线,以全新的面貌和更加丰富的功能为用户提供优质服务。[详细]

04月07日 [大戏楼]-

戏曲进校园普及讲座京剧体验活动方案(依据各校具体情况而定)

戏曲进校园全案服务介绍:每次戏曲进校园活动包含30分钟以上的讲座,30分钟以上的的带妆折子戏欣赏,15分钟以上的的互动体验,京剧化妆体验,可以根据校园文化进行原创剧目的创作(另外收费)。[详细]

-

首届传统文化民族特色幼儿教育实地考察活动报名中!

为配合党中央相关文件精神,快速提高学前教育的质量、促进文化交流,大力推进教育改革与发展,此特邀请各地幼儿园园长、学前教育工作者参加此次“传统文化民族特色幼儿教育交流考察活动 ”[详细]

-

-

-

-

地方非遗文化项目综合传播宣传展示服务

国粹云非遗项目是一个专门展示地方非遗文化的平台,可以对全国甚至全世界展示本地的非遗产品,非遗项目,非遗产业园等,我们十余年致力于传播非遗文化,希望通过我们的努力可以帮助贵地的产品和项目做的更好。[详细]

-

-

-

-

第九届中国京剧艺术节将办

文化和旅游部办公厅日前发出《关于举办第九届中国京剧艺术节的通知》(简称《通知》),拟于今年9月下旬至10月中旬在北京举办第九届中国京剧艺术节。[详细]

桓台县文体中心相关介绍

桓台县文化体育中心位于柳泉北路与桓台大道交汇处,南临环城水系,占地面积508亩,总投资3.75亿元。分为文化部分与全民健身为主的体育部分。[详细]

"京韵剧源"西城2019京剧发祥地艺术季”活动今天正式拉开帷幕

为期两个月的"京韵剧源"西城2019京剧发祥地艺术季”活动今天正式拉开帷幕。活动现场,八位京剧名家在“传播、传承”的牌匾上签名,将其赠予青年学生,代表老一辈京剧人对同学们的殷切期望。 [详细]

-

-

-

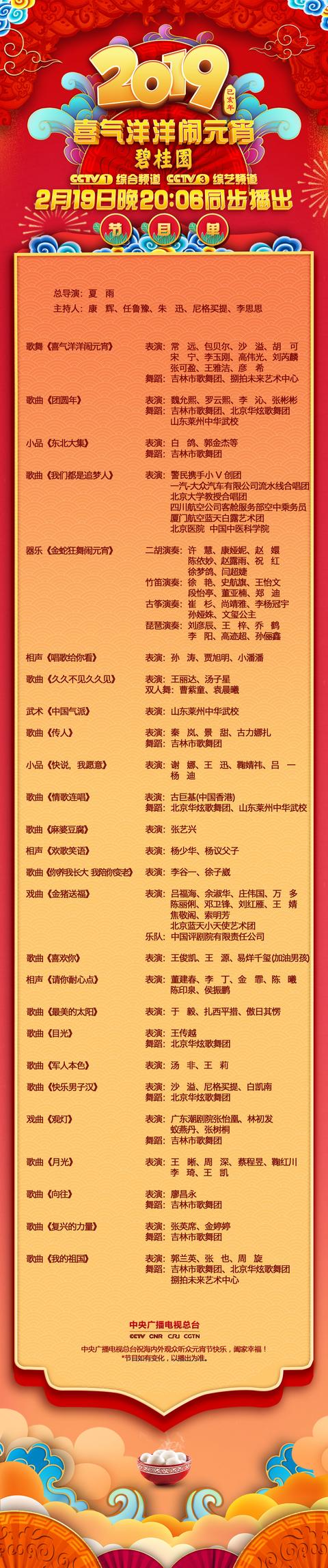

中央广播电视总台《2019年元宵晚会》节目单来啦!

金猪拱门春来早,神州踏雪明月照。中央广播电视总台《2019年元宵晚会》将于2月19日晚20:06 CCTV-1综合频道、CCTV-3综艺频道播出。整台晚会将用热情欢快的歌舞、诙谐幽默的语言类节目、趣味十足的民间民俗,为全球华人......[详细]

02月18日 [京剧演出] “京演名家大师暨青年精英”系列演出之戏曲名家名段演唱会贺岁上演

前不久,由北京演艺集团出品、中国评剧院承制的“梅花傲雪总传香——戏曲名家名段演唱会”在全国地方戏演出中心上演,以戏曲名家携亲传弟子同台演出的方式,展现了京演集团旗下中国评剧院、北京市河北梆子剧团、北京......[详细]

02月16日 [京剧演出]-

十五道名家名段国粹大餐 京剧专场在青岛音乐厅鸣锣开唱

欢歌儿辞旧岁,京曲儿迎新春。正月里,市南区在青岛音乐厅“扎好”传统大戏—京剧演唱的舞台,正月初六把四方票友、八方戏迷邀来上座,近距离感受国粹的魅力,十五道名家名段国粹大餐,融合浓浓的中国年味,令众票友......[详细]

-

-

“戏曲进校园”策划组织报道综合服务

“戏曲进校园”策划组织报道综合服务 学校想开京剧课缺找不到合适的老师?能找到老师但无法长期授课?没有京剧教师指导不出成绩?京剧进校园谁来帮忙做好?我们帮您解决这些问题。[详细]

-

-

国家图书馆京剧培训班少儿京剧启蒙招生啦

国图艺术培训中心本真少儿京剧启蒙实验基地于2018年1月在国家图书馆成立,由北京少儿京昆艺术教育学会与国图艺术培训中心合作并授牌,旨在为热爱少儿京剧艺术的儿童提供一个既能接受专业京剧艺术指导[详细]

-

-

-

-

-

戏曲+互联网 如何行稳致远

中国传统戏曲源远流长,千百年来一直是广大群众文化生活中不可或缺的重要组成部分。而自20世纪80年代起,观众流失且年龄结构老化、影响力降低、传播方式滞后低效等问题也相继出现。今天,随着娱乐形式更加多元,以剧[详细]

12月17日 [戏曲评论]-

粤剧大师倪惠英: 中国戏曲不能放弃年轻观众

粤剧大师变身“网红”,不是为了早已拥有的名声,而是为了对粤剧的传承与创新。这颗赤诚之心也把与传统渐行渐远的年轻人拉得更近了一点。[详细]

“玩票”:北京老票房与名票友

本月初,由北京市西城区文化委员会、文学艺术界联合会主办的“西城区京剧票房大赛”成功举办。说到北京西城的“票房”,那可是有着说不完的故事……[详细]

-

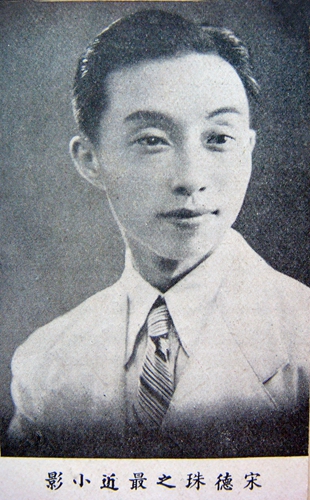

宋德珠的戏曲人生:如何成为京剧武旦挑班第一人?

一提“四大名旦”,梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生的名字无人不知。其实,在戏曲界,还有“四小名旦”,京剧名家宋德珠即是其中之一。[详细]

戏曲的意义是什么?戏曲的未来是“重返城市”还是“送戏下乡”?

戏曲是什么?国务院颁布的《扶持戏曲传承发展的若干政策》文件,对此作了明确界定,戏曲是“表现和传承中华优秀传统文化的重要载体”。[详细]

01月07日 [产业研究]-

-

关于山东省京剧发展促进会(筹) 负责人人选公示公告

根据《山东省省管社会组织负责人人选审核办法(试行)》(鲁社综委发〔2018〕3号)规定,现对山东省京剧发展促进会(筹)负责人人选公示如下[详细]

02月24日 [文化动态]-

-

利用互联网传播戏曲和师资培训,关注2019北京两会

1月12日,北京市政协十三届二次会议开幕。关于如何推动传统戏曲弘扬和发展,让传统艺术更好传承下去,北京市政协委员在接受千龙网记者采访谈了自己的想法。[详细]

-

中戏聘12位京剧名家为客座教授 共促京剧教育事业发展

为探索京剧教育新思路,传承弘扬京剧艺术,中央戏剧学院京剧专业名家名师教学顾问委员会12日成立,尚长荣、寇春华、叶少兰、刘长瑜、孙毓敏、朱世慧、陈少云、于魁智、李胜素、王蓉蓉、孟广禄、奚中路等12位著名京剧......[详细]

-

-

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......